看護部

看護部からのお知らせ

1.看護部の理念

「心のかよう看護をめざす」

2.看護部基本方針

- ・患者さま一人ひとりに対し、人間としての尊厳を守り、ニーズに応じた看護を行う

- ・専門職業人として、看護の本質を常に追求し、科学的、主体性のある看護を行う

- ・医療チームと共同し、患者さまが安心して医療が受けられるよう環境を提供する

- ・看護が継続されるよう、地域の医療・保健・福祉関係者との連携を図る

3.教育プラン

令和2年度 看護部教育委員会主催の主な研修

※表は横にスクロールできます

| ラダーⅠ |

|

|---|---|

| ラダーⅡ |

|

| ラダーⅢ |

|

| ラダーⅣ、Ⅴ |

|

| トピックス |

|

| 看護研究 |

|

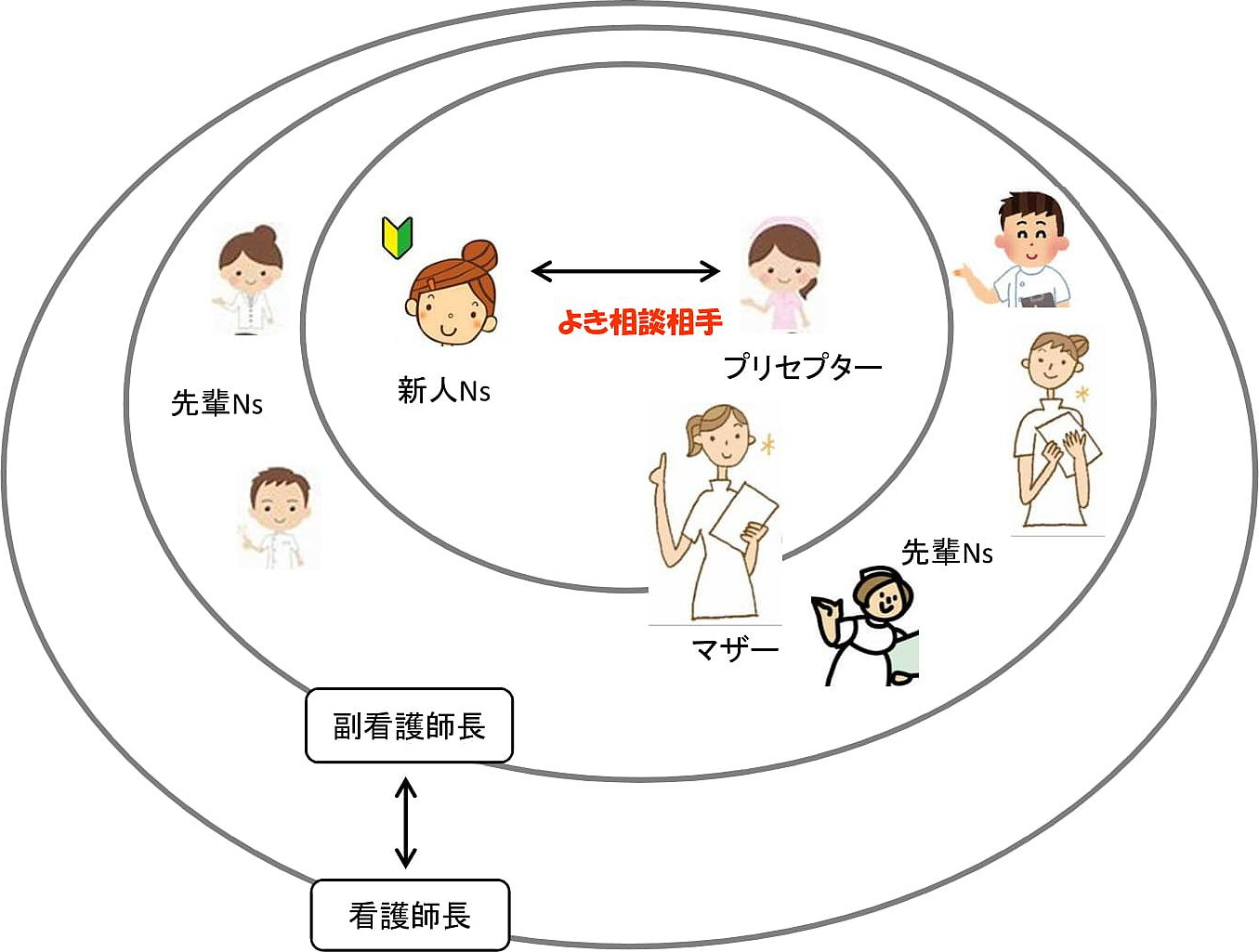

新人看護職員 サポート体制

看護実践の指導はプリセプター、マザーが中心となり、看護職員全員で新人看護師をサポートしています。

新人たちのメッセージ

- <循環器病棟>

- 看護師として働くようになり約1年たちました。初めは分からないことばかりに戸惑い、不安でいっぱいの毎日でした。しかし職場の先輩たちがとてもやさしく、分からないことを丁寧に教えてくれ、悩んでいることを親身に聞いて下さりこの1年無事に乗り越えることができました。実習の時とは違う責任感、多くの知識、技術、判断力が必要で、日々学ぶことが多くあり大変ではありますが、辛いときは同期や周りの先輩が必ず助けてくれます。私は1年経った今改めてこちらの病院に来て、看護師になって良かったなと思っています。

- <循環器病棟>

- この1年間での私の一番の学びは、チームで働くことです。技術を同期や先輩方に教えてもらい、一緒に悩んだりアドバイスをもらい、失敗しながらもここまでこれました。就職して間もない頃、先輩が、「相談することもあなたにとってできること」と教えてくれました。自信がなくても徐々にできるように経験していき自信をつけることが、患者さんの支えになり、先輩への恩返しになると思っています。働くことへの不安があると思いますが、同期や先輩が自分の支えになります。今辛いことも、今後の自分の糧になると信じて、頑張ってください。

- <2西病棟>

- 地元を離れ、外科病棟に就職して1年が経ちました。辛いこともありましたが、先輩方が温かく、丁寧に教えてくださるので充実した1年を過ごすことが出来ました。そして、同期と仲が良く、特にリフレッシュ研修では函館公園・函館八幡宮に行き、一日中笑顔で過ごしたのは同期との良い思い出です。 看護学生の実習は、緊張したり眠れなくて辛かったり、慣れないことがたくさんありますが、学生にしか出来ないこともたくさんあると思います。1日1日を大切に過ごしてください!

- <2西病棟>

- 当院の消化器外科病棟で勤務して1年が経ちました。当院では、病棟勤務だけでなく新人研修や勉強会があり、自分の看護を振り返ったり同期や先輩のお話を聞くことができます。 また、病棟勤務では検査や手術前の処置、準備など色々な経験をすることで今まで学んできた知識をさらに深めることができます。仕事中のフォローや相談を聞いてくださる先輩方がいることや、患者さんから直接感謝の言葉をいただきながら働けることもとてもやりがいがあって励みになります。

- <2東病棟>

- 入職したての頃は不安しかなく、自分の看護がこれで良いのか迷う日々でした。しかし、周りの先輩方に支えてもらいながら経験を積むことで、自分でできる事が増え、自主的に行動できるようになってきたと感じます。また、病棟内での役割も増えたため、より職員として役割を全うできるように学び、努力していきたいと思うようになりました。学生の頃に身につけた知識や技術は入職してから自分の自信につながります。学生のうちにたくさんのことを学んで身につけてほしいと思います。大変だとは思いますが頑張ってください!

- <手術室>

- 私は手術室の看護師として働き始めて1年が経ちます。看護学生の時に手術室での実習経験がなかったため、最初は私にとって手術室が未知の世界で、不安に感じていました。そんな私に先輩方は優しく丁寧に教えて下さったり、なにか困った時には相談しやすく、恵まれた環境で学ぶことができました。このような手厚い指導やサポートのおかげで少しずつ成長できたと感じます。初めて経験することが多くあり、全てが新鮮で楽しいと感じていてとても充実した日々を過ごしています。

プリセプターとマザーからのメッセージ 「新人とかかわるときに大事にしていること」

- <2西病棟>

- 私は、新人と関わっていく中で、1人ひとりが看護や働く事に対して、やりがいを感じてほしいと考えらながら関わってきました。新人との日々のコミュニケーションを大事にし、知識や技術、社会人としての礼儀などを指導していく中で、新人の頃の自分と重なる所もあり、自分自身も初心に返り沢山の事を学ぶ事ができ、とても貴重な毎日であったと感じます。今後も悩みや相談などを打ち明ける事ができるよう、新人が過ごしやすいよう環境を整えながら、看護師としても成長できるよう一緒に学んでいけたらと思います。

- <2東病棟>

- 私が新人看護師と関わるときは、まず、自分から声をかけることを意識しています。慣れない環境や人、働くということに不安でいっぱいだと思います。どんな時に声をかけてもらえると安心できたか自分が新人だった頃を思い出しながら、かかわっています。初めはわからなくても、できなくても当たり前なので、お互いにコミュニケーションをとりながらひとつずつ、どうすればできるようになるのか、次につなげることができるか一緒に考えることを大切にしています。

- <2東病棟>

- 新人と直に指導するプリセプターの体調や進捗状況を日々確認しながら、前に進めるアドバイスが出来るように目配り、気配りを心がけています。 その中でも個々の価値観を尊重するようにしています。 またスタッフ1人ひとりが新人教育に協力できるよう情報共有し、患者にとってチームでより良い看護ができることを大事にしています 。

4.資格・認定看護師

- <BLSインストラクター>

- 一次救命処置(Basic Life Support:以下BLS)は、突然の心停止や呼吸停止など、居合わせた人が早期に胸骨圧迫や人工呼吸、AEDなどを行うことができるよう、全国各地で講習会が開催されています。早期にBLSを行うことで救命率を上げることが目的で、一般市民の方も実践できる手技となっています。BLSインストラクターは、その中で正しい知識と適切な処置を行うことができるようにお手伝いしています。当院でも全職員がBLSの手技が実施できるよう講習会を開催し、地域の皆様にも年1回開催しています。誰でも怖がらずに居合わせた人が早期のBLS を実施できるようになることを願っています。

- <治験コーディネーター看護師(CRC)>

- CRC:治験コーディネーターの役割は、様々な部門との調整を図り、治験がスムーズにすすむように治験全体の支援を通して、研究に協力してくださった患者さんの思いが、先々の多くの患者さんへ繋がるよう支援することです。患者様が納得し安心して治験に向き合えるように、患者様は今何に悩んだり、何を求めているかを考えて、丁寧に関わることを心掛けています。CRCには日本臨床薬理学会認定CRC制度などがあり、治験のグローバル化や抗がん剤治療の増加に伴い、さらに専門性の高い資格も取得できるようになってきました。

- <消化器内視鏡技師>

- 消化器内視鏡技師とは、日本消化器内視鏡技師会が認定する専門資格のことであり、業務内容は患者介助、検査治療の介助、内視鏡の洗浄消毒、機器管理など多岐にわたります。患者が安心して検査を受けられるように、また内視鏡医が安心・安全に検査治療を行えるよう介助することが大切です。そのためには、個々が確実な知識と技術を持つこと、患者・内視鏡医とのコミュニケーションも必要と考えます。患者さんから「またこの病院で内視鏡を受けたい」といってもらえるよう、内視鏡チーム一丸となりよりよい内視鏡検査を提供していきたいと思います。

- <リンパ浮腫指導技能者>

- 私はリンパ浮腫外来で乳がんや子宮がんの術後合併症の一つであるリンパ浮腫に悩む患者さんのケアを行っています。カウンセリングから一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせた圧迫療法・生活指導を行い、リンパドレナージなどのケアも行っています。リンパ浮腫は根治が難しく、圧迫療法などの治療は生活にうまく取り入れながら、長くお付き合いが必要となる病気です。リンパ浮腫に悩む患者さんの体と心の負担が少しでも軽減されるよう心がけてケアを行っています。

- <インターベンションエキスパートナース(INE)>

- カテーテル治療は患者さんの意識がある状態で行われることの多い手技です。そのため、患者さんの不安やストレスの軽減への配慮を忘れず日々業務にあたっています。治療終了後に「側にいてくれて安心した」「声がけしてくれてありがとう」という言葉を患者さんからいただいています。これからも患者さんの少しの変化にも気づく事が出来るよう看護力を磨き、患者さんが安心して治療ができるよう援助していきたいと思います。

- <糖尿病療養指導士>

- 糖尿病は発症すれば完全に治るということはありませんが、しっかりとコントロールすれば合併症の発症と進行を防ぐことができ、健康な人と変わらない日常生活の質(QOL)と寿命を確保することができる病気です。そのためには患者さん自身が正しい知識と行動で自己管理することが大切です。糖尿病療養指導士は看護師、管理栄養士、薬剤師臨床検査技師、理学療法士などから成りますが、私は看護師として、患者さん個々の課題や問題点を一緒に乗り越え、生涯続くセルフケアのサポートを続けていきたいと思います。

- <感染管理認定看護師>

- 感染管理認定看護師研修や特定行為研修の修了により、専門的知識やフィジカルアセスメント、技術などを学びました。それにより、患者さんの治療や看護に関わる視野が広がりました。スタッフにも積極的に伝達する機会を設け、患者さんが安心して療養生活を送れるよう関わっています。感染症管理特定看護師として、抗菌薬や輸液の検討、末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入、中心静脈カテーテルの抜去を実施しております。実施前後で患者さんの状況を評価しながら安全を優先し実施しています。

- <皮膚・排泄ケア認定看護師・特定行為(創傷管理)>

- 2025年の超高齢社会で働く看護師として、視野を拡大したく特定行為研修を受講しました。臨床推論やフィジカルアセスメントを用いた根拠に基づく治療やケアへの学びを深める事が出来ました。特定看護師としての私は、主に創傷に関連した治療やケアに多く関わっています。患者さんの疾患や目に見える症状だけにとらわれず、疾患を抱えながらもその人らしい生活が送れるように個々の生活背景に目を向けた取り組みを大切に考えています。他職種連携を図りながら地域で暮らす患者さんにとって、より近い立場でありたいと考えています。

- <がん性疼痛看護認定看護師>

- がんに伴う痛みに対して、速やかな症状緩和と医療用麻薬による副作用を最小限にできるようサポートしていきます。痛み以外に吐き気やだるさなど身体的なつらさ、精神的や社会的なつらさがあります。患者さんのつらさを主治医や看護師、薬剤師、栄養士、ソーシャルワーカー、理学療養士など緩和ケアチームで対応していきます。患者さんだけではなく、ご家族を含めて対応していきます。現在は診断時から、治療によるつらさ、仕事との両立、今後の療養についてなどにも対応しています。患者さんにとって良い方法を一緒に考えて行きましょう。

- <緩和ケア認定看護師>

- 緩和ケアは、がんの治療ができなくなった時期になって受けるケアと思っている方も少なくはありません。しかし、実際には、診断の時期からさまざまな苦痛やつらさを患者さんやご家族の方が、抱えることになると思っております。これまでも身体的な苦痛だけでなく、治療に対する不安や療養先の相談等がありました。当院には、精神症状緩和を専門とした医師を中心に多職種で構成された緩和ケアチームが活動しており、患者さんにとっての最善を考えてきました。これからも患者さんや家族の思いに耳を傾けていきたいと思います。

- <がん化学療法看護認定看護師>

- 治療を受ける患者さんの投与管理・セルフケア支援・副作用マネジメントを行い患者さんが安全安楽に治療を継続できるよう関わっています。治療後は様々な副作用が出現してしまうことがあり患者さんの副作用を早期に発見できるよう定期的に訪問しています。また副作用に対するケアを統一するためスタッフへの指導も行っています。がん化学療法は長期にわたる治療であるため、患者さんがその人らしく過ごし、治療と生活を両立できるよう多職種で協働し、治療が継続できるよう支援していきたいと思います。

- <乳がん看護認定看護師>

- 乳がんの罹患数は、日本において12人に1人といわれ、年々増加しています。その特徴として40~60歳代の罹患が多く、妻であったり、母親であったりと社会的にも重要な役割を果たしている年代です。乳がんになったことにより、ある人は仕事が続けられるだろうか、ある人は子供にどう伝えたらいいだろうなど、思い悩むところはさまざまです。乳がん看護認定看護師として私は、そのような患者の思いに寄り添い、その人らしく生きるために日常生活と治療を両立できるよう患者と共に考える伴奏者としての役割を担っております。

- <感染管理認定看護師>

- 患者さんが安心・安全に治療・検査・療養できるように、またご家族や院内職員など病院に関わるすべての人達を院内感染から守るために、病棟委員や感染対策チームと協同しながら感染防止対策の改善に取り組んでいます。院内感染サーベイランス(感染拡大兆候の察知)、マニュアルの作成・見直し、感染防止対策の教育啓発や、院内巡視による対策評価などの活動をおこなっています。これからも、皆さまに安心・安全な医療環境を提供できるよう、院内感染防止のため感染防止対策の改善に努めていきたいと思います。

- <皮膚・排泄ケア認定看護師>

- 皮膚・排泄ケア認定看護師とは、創傷・オストミー・失禁の看護分野において、専門的な看護技術と知識を用いて、患者さんやご家族に満足していただける質の高い看護を提供できる看護師です。具体的な活動内容は、スキンケアを通して、皮膚トラブルの予防や創傷の治癒促進を図ります。また、人工肛門を造設された方に対しても、その方に適した日常生活へのサポートなどを行います。私が専門的看護で大事にしていることは、患者さんとその家族と共に、ケアのゴール(目標)を設定し、寄り添いながら一緒に進んでいくということです。

医療関係者様向け新着情報

-

2024.7.20

第208回国立函館病院合同教育講座が開催されました

令和6年7月19日(金曜日)第208回国立函館病院合同教育講座が当院大会議室において開催され、東邦大学医療センター大森病院 消化器センター外科 准教授 谷島 聡…

-

2024.7.11

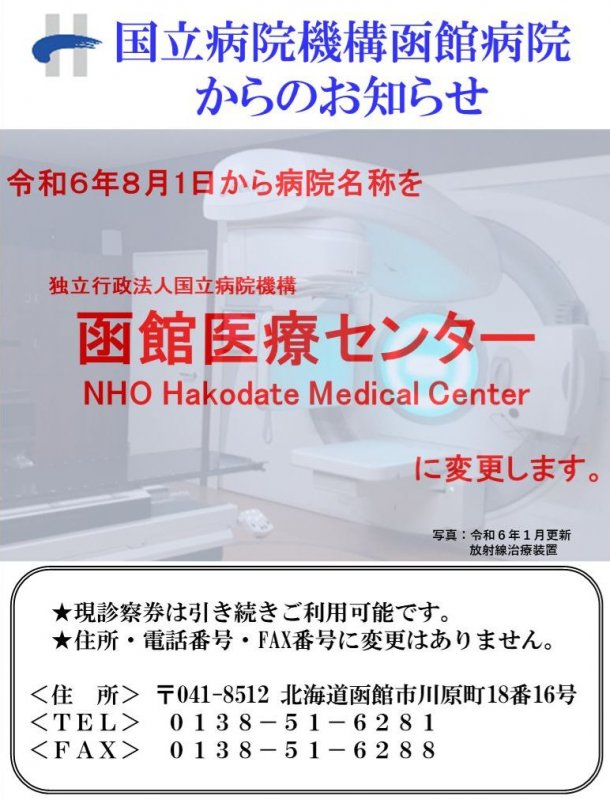

病院名称変更のお知らせ

来る令和6年8月1日より病院名称を独立行政法人国立病院機構 函館医療センターNHO Hakodate Medical Centerに変更いたします。※現診察券は…

-

2024.6.29

第207回国立函館病院合同教育講座が開催されました

令和6年6月28日(金曜日)第207回国立函館病院合同教育講座が当院大会議室において開催され、東京歯科大学市川総合病院 呼吸器外科特任教授 淺村 尚生先生が「呼…

-

2024.6.27

第206回国立函館病院合同教育講座が開催されました

令和6年6月26日(水曜日)第206回国立函館病院合同教育講座が当院大会議室において開催され、秋田大学大学院医学系研究科 遠隔医療推進開発研究センター 特任教授…

-

2024.6.20

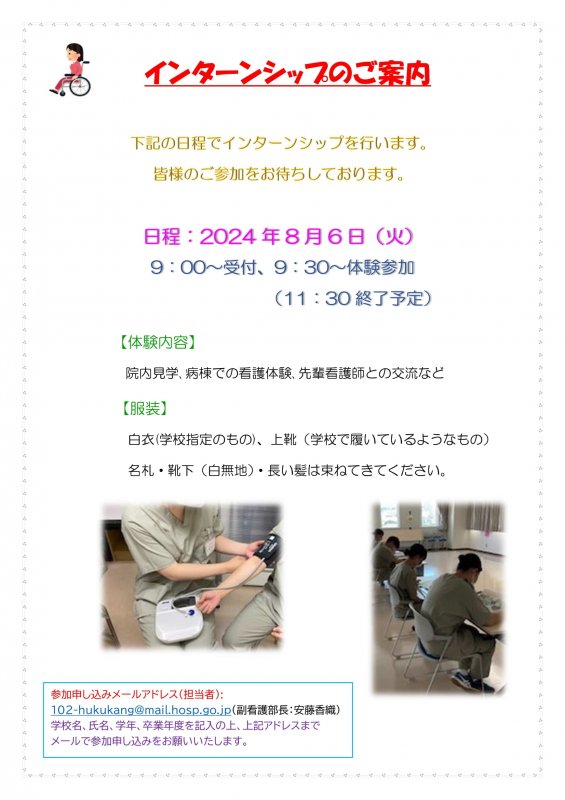

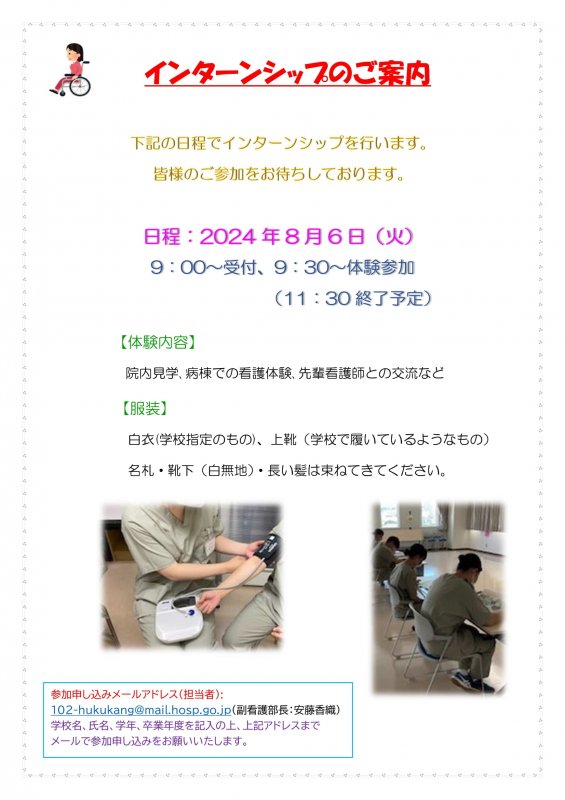

8/6 看護部インターンシップを開催します

参加申し込みメールアドレス(担当者):102-hukukang@mail.hosp.go.jp(副看護部長:安藤香織)学校名、氏名、学年、卒業年度を記入の上、上…

2024.7.20

第208回国立函館病院合同教育講座が開催されました 令和6年7月19日(金曜日)第208回国立函館病院合同教育講座が当院大会議室において開催され、東邦大学医療センター大森病院 消化器センター外科 准教授 谷島 聡…

2024.7.11

病院名称変更のお知らせ 来る令和6年8月1日より病院名称を独立行政法人国立病院機構 函館医療センターNHO Hakodate Medical Centerに変更いたします。※現診察券は…

2024.6.29

第207回国立函館病院合同教育講座が開催されました 令和6年6月28日(金曜日)第207回国立函館病院合同教育講座が当院大会議室において開催され、東京歯科大学市川総合病院 呼吸器外科特任教授 淺村 尚生先生が「呼…

2024.6.27

第206回国立函館病院合同教育講座が開催されました 令和6年6月26日(水曜日)第206回国立函館病院合同教育講座が当院大会議室において開催され、秋田大学大学院医学系研究科 遠隔医療推進開発研究センター 特任教授…

2024.6.20

8/6 看護部インターンシップを開催します 参加申し込みメールアドレス(担当者):102-hukukang@mail.hosp.go.jp(副看護部長:安藤香織)学校名、氏名、学年、卒業年度を記入の上、上…